[No.5] Synthetic Media 誰でも簡単に高精度なデジタル・ヒューマンを生成できる、アインシュタインがよみがえりピザを販売する

Synthetic Media(シンセティック・メディア)が新聞やスマホに次ぐ三世代のメディアとなる。

Synthetic Mediaとは、AIで生成された動画や音声を指し、誰でも簡単にプロ並みのコンテンツを生成できることに特徴がある。

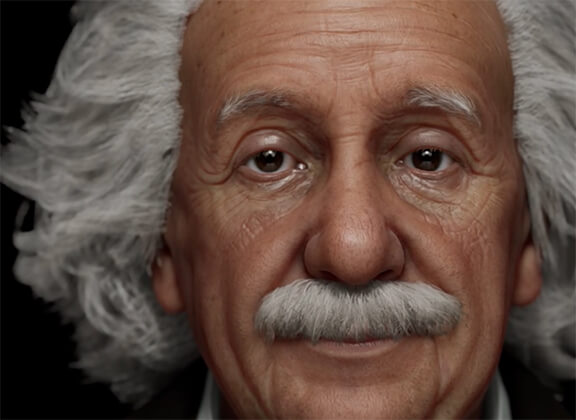

いま、人間と見分けのつかないデジタル・ヒューマンが生まれている。この技術を使うとアインシュタインをデジタルに生成し、エンターテイメントやプロモショーンに応用できる。

デジタル・アインシュタイン

この技術を開発したのはUneeq(ユニークと発音)という新興企業で、本物と見分けのつかないアインシュタインのアバターを制作した(上の写真)。

これは「Digital Einstein(デジタル・アインシュタイン)」と呼ばれ、語り掛けるとアバターがこれに答える。

生い立ちを紹介するだけでなく、難しい質問にも回答する。「原爆を作ったのか」と尋ねると、デジタル・アインシュタインは、「マンハッタン計画には参加していない」と説明する。

アインシュタインの声

デジタル・アインシュタインの声もAIで生成された。ここでは、Aflorithmicという新興企業の技術が使われた。

ビデオなどに録画されているアインシュタインの肉声をベースに英語の音声が生成された。ただし、アインシュタインはドイツ生まれで、ドイツ語が母国語で、英語を話すときにはドイツ訛りとなる。

そのため、デジタル・アインシュタインは分かりやすい英語を話すよう加工されている。

目的はプロモーション

デジタル・アインシュタインを生成する理由は製品やサービスのプロモーションにある。

現在は、チャットボットと会話しながら買い物をする「Conversational Commerce」が主流である。

例えば、Facebook Messengerで花屋さんのチャットボットと対話しながら希望のフラワーアレンジメントを見つけ購入する。今年は、これをもう一歩進め、感情豊かなデジタル・ヒューマンと対話して買い物を実行する「Conversational Social Commerce」の開発が進んでいる。

Conversational Social Commerceとは

消費者は対話する相手と感情的につながる(Emotional Connection)と、購買が成立する確率(Conversion Rate)が大きく向上するとの調査報告がある。

つまり、相手に共感し好意をもつことで購買意思決定が促進され、この手法をConversational Social Commerceと呼ぶ。

このため、感情を豊かに表現できるアバターが必須で、表情を変えながら消費者と対話するシステムの開発が進んでいる。従来は、専任のフェイスモデル(Face Model)やボイスアクター(Voice Actor)を雇い、撮影や編集を通じてデジタル・ヒューマンを制作していたが、AIでリアルなアバターを制作できるようになり、開発コストが大幅に下落した。

デジタル・ヒューマンを使ったビジネス

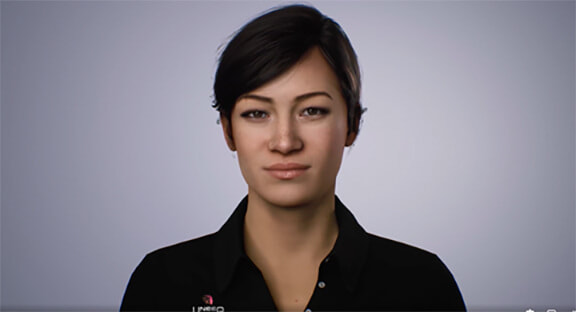

デジタル・ヒューマンの適用領域は広く、BMWはクルマのナビゲーションをUneeqの技術を使って開発している。

従来のように音声ガイダンスだけでなく、デジタル・ヒューマンが表情を交えて行き先を案内する(上の写真)。

また、保険会社Southern Cross Health Societyはデジタル・ヒューマン「Aimee」が顧客の質問に応対する(最後の写真)。

Aimeeは表情豊かに会話し、リアルの人間と区別がつかない。また、スマホアプリでデジタル・ヒューマンがサンフランシスコの観光案内をする(下の写真)。

著名人のデジタルツイン

Uneeqは著名人のデジタルツインの制作で使われている。デジタルツインとは実社会のオブジェクトのデジタルコピーを制作する技術で、このケースでは著名人やセレブのデジタル・ヒューマンを指す。

ニュージーランドの元ラグビー選手Sir John Kirwanは同氏のデジタルツイン「Digital John Kirwan(DJK)」を制作し、メンタルヘルスの治療で活躍している(下の写真)。

デジタルツインはスマホアプリ「Mentemia」で稼働し、DJKが患者と対話しながら、不眠症の治療方法を解説する。

デジタル・ヒューマン制作方法

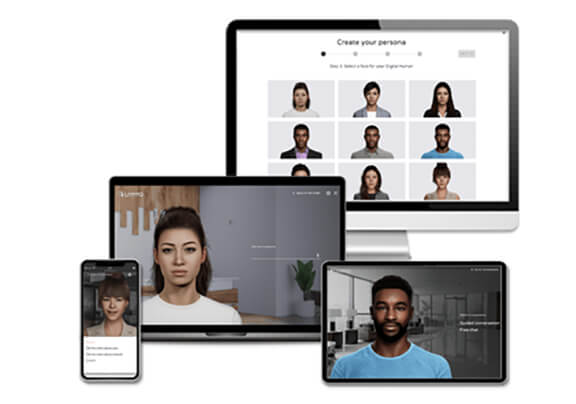

Uneeqはデジタル・ヒューマンを生成するためのクラウドサービスを提供している。

企業はブランドイメージに沿ったアバターを選び(下の写真、最上段)、それに会話ルールを設定するだけで、人間そっくりのAIアシスタントを生成できる。

また、感情を挿入するオプションがあり、デジタル・ヒューマンは設定された表情と音声で対話する。

完成したデジタル・ヒューマンは企業のウェブサイトやスマホアプリで稼働する(下の写真、下段)。

Deepfakeと倫理問題

一方、デジタル・ヒューマンの制作は倫理的に難しい問題を含んでいる。

デジタル・ヒューマンはAIや機械学習の手法で生成されるが、本物と見分けのつかない精巧な偽物が出来上がる。

これはDeepfakeと呼ばれ、本人になりすまし消費者を欺き、偽情報を拡散するなど危険な技術でもある。

このため、EUはAI利用規約のプロポーザルを策定し、デジタル・ヒューマンの運用は透明性が必要としている。

つまり、チャットボットやアバターを使う際は、人間ではなくAIであることを明示することを義務付けている。

Synthetic Mediaの進展

人間そっくりのアバターが顧客と対話する技術は既にビジネスで使われている。

IBMはデジタル・ヒューマンで銀行のコールセンター業務を代行するモデルを開発した。

しかし、このシステムは高度な技術と多大な費用を要し、デジタル・ヒューマンを事業で展開できる企業は限られていた。

AIの進化と共にSynthetic Mediaの開発が進み、誰でも簡単に高精度なデジタル・ヒューマンを生成できるようになった。

今年はデジタル・ヒューマンがウェブサイトやモバイルアプリで活躍する年になる。

特に、アインシュタインなど著名人が製品をプロモーションする利用法が増えると予想されている。